2025年新加坡双年展:远大抱负,迂回曲折

越多就越好吗?遍布28个地点,展览的广度既是其优势,也是其缺陷。

本文由AI辅助翻译

(新加坡)——新加坡双年展一直渴望超越展览本身——它希望成为一种氛围、一种心境、一场关于艺术共融的公民实验。

本届双年展以《纯粹意图》(pure intention)为题,如同一片充满可能性的云彩,遍布全岛。从历史悠久的福康宁山顶,到魅力渐褪的东陵福,再到绿树成荫的威塞克斯庄园,皆是其展场。就连前莱佛士女子中学(Raffles Girls’ School,简称RGS)旧址和乌节路上的老旧购物中心也被纳入其中。

双年展官网共列出了五个街区的28个地点。理论上,这种扩散正是其核心所在:将整座城市转变为当代艺术的舞台,奏响一曲关于创意与反思的都市交响乐。然而在实践中,它有时感觉像一个随机播放的歌单——佳作云集,却缺少一条贯穿始终的主线。

本届双年展由新加坡美术馆(Singapore Art Museum,简称SAM)主办,策展团队由叶舒宁(Selene Yap)、许芳慈(Hsu Fang-Tze)、王佩琴(Ong Puay Khim)和邓肯·巴斯(Duncan Bass)四人组成。他们共同表示,双年展汇集了来自不同国家的100多位艺术家,旨在“与新加坡快速变化的社会和城市环境进行深度互动”。

一曲多调的城市乐章

但当观众穿梭于不同展场之间时,这座城市的“仪式、生活经验与愿景”并未融合成一首和谐的乐曲,反而更像一系列独立的独奏。每位艺术家都在自己的调性上演绎得精彩绝伦,但整个乐团给人的感觉却像是仍在为开幕之夜进行排练。

毫无疑问,其中不乏值得专程探访的精彩独奏。例如,在威塞克斯庄园的布伦海姆阁(Blenheim Court),一栋三层楼的殖民时代建筑被改造成一个充满力量的多媒体装置艺术展场。

Navigate Asia in

a new global order

Get the insights delivered to your inbox.

底楼是杰西·琼斯(Jesse Jones)的作品《白色洞穴》(The White Cave),它将史前史重新想象成一场女性主义的降神会,海洋在此化为储藏女性声音的古老档案。上一层楼,韩国艺术团体ikkibawiKrrr的《海草故事》(Seaweed Story)则向济州岛的海女致敬——这些年迈的女性潜入海中,既为采集海草,也为打捞记忆。

再上一层,建筑二人组field-0追溯了新加坡樟宜机场星耀樟宜的雨漩涡与泰国哇栖拉隆功水库之间的水电联系,后者的新大坝建设摧毁了当地原住民山地部落的家园。

除了威塞克斯庄园,东陵福也是佳作荟萃之地。在第48座组屋,艺术家黄汉明(Adrian Wong)将一间简朴的店屋改造成电影布景,将旧香港电影文化的碎片与他自己的家族史交织在一起。

在第47座,朱唇琳(Joo Choon Lin)用日常材料创作了一件不断演变的装置作品,它会折叠、移动和重构。与此同时,在第49座,周家备(Kah Bee Chow)将一间前中药店重新想象成一首音乐作品,利用店里留下的物件——木架、镜子、墙上痕迹——作为乐谱符号。

过度扩张的问题

除此之外,双年展的脉络就变得难以追寻,作品散布在购物中心、福康宁山、安德森路的前莱佛士女中旧址等多个地点。这无疑是一次雄心勃勃的扩张,但却让人难以导航。无论是信息寥寥的宣传册,还是操作繁琐的网站(甚至没有可见的搜索功能),都帮助不大。

在位于安德森路的前莱佛士女中旧址,不同建筑的约十个空间里展出了十余件作品。在“昂格隆”(Angklung)活动室,郑文辉(Brandon Tay)展出了一件宏伟的装置作品,提出直觉和潜意识可以像理性一样深刻地塑造科学进步。在戏剧工作坊,正放映着里亚尔·里扎尔迪(Riar Rizaldi)以及Diakron & 埃米尔·罗恩·安德森(Emil Ronn Andersen)的优秀影片。校园操场是一大亮点,展出了由新加坡艺术团体Hothouse策划的三件杰出的户外装置作品。

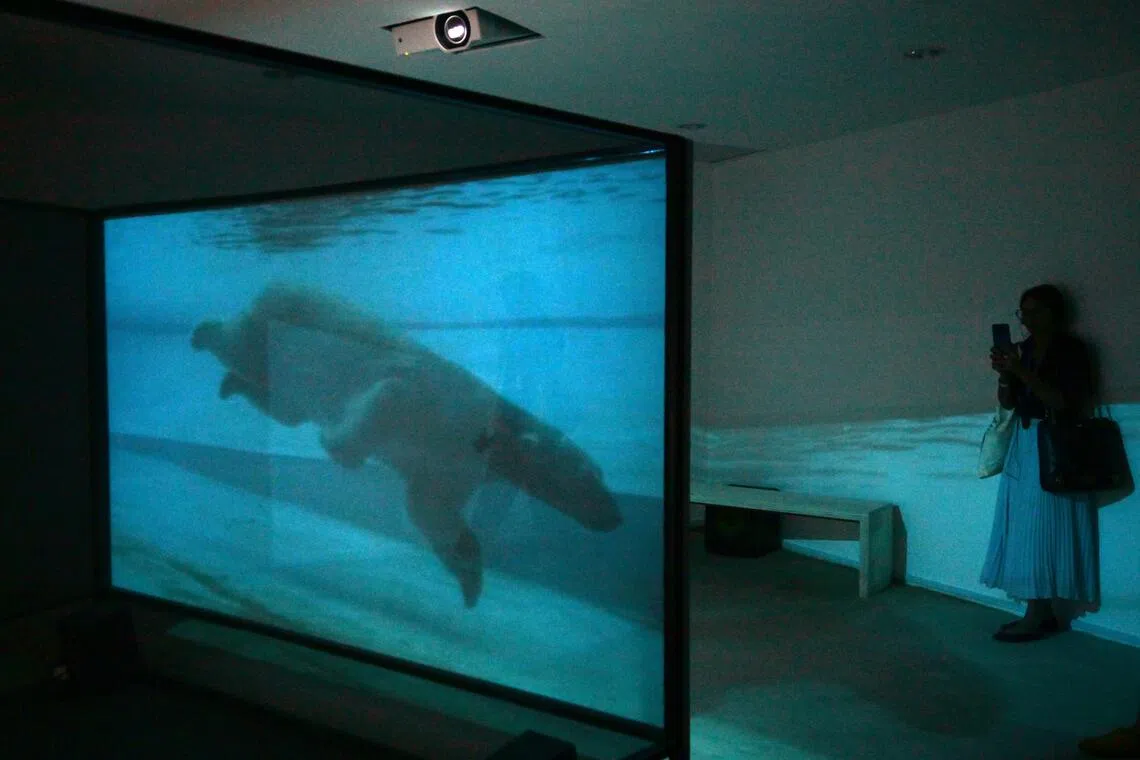

与此同时,在幸运商业中心(Lucky Plaza),艾萨·乔克森(Eisa Jocson)的《菲律宾女超人 X H.O.M.E. 卡拉OK客厅》将一个店铺单元改造成专为家庭帮佣打造的卡拉OK厅。在附近,陈彬彬(Tan Pin Pin)的影像装置《晴空万里,尽收眼底》将一个沿泛岛快速公路(PIE)行驶的一镜到底长镜头,与新加坡第一只北极熊伊努卡(Inuka)在围栏里踱步的画面并置,尖锐地评论了城市居民和圈养动物如何在被设计的控制系统内活动。

但在其他购物中心也散落着一些作品,例如远东购物中心(Far East Shopping Mall)(泰国巨星里克力·提拉瓦尼(Rirkrit Tiravanija)在地下室免费赠送T恤)、半岛购物中心(Peninsula Plaza)(移工创作的诗歌在不经意处出现),以及雅德菲(The Adelphi)(马哈·玛蒙(Maha Maamoun)在Peter Law Chambers律师事务所大堂设有摄影和影像装置)。

好点子过剩?

至此,因穿梭巴士和场地地图而疲惫不堪的访客开始思考,这座城市是否真的需要在每个角落都摆上艺术品,还是说,几个好的地点就已足够?

福康宁山的作品分散在福康宁中心(Fort Canning Centre)、堡垒之门(Fort Gate)、灯塔(Lighthouse)、莱佛士楼草坪(Raffles House Lawn)和奥登剧院(Oldham Theatre)。其中有几个地点仅展出一件作品——因此,如果有人因疲惫而不想费力登山,就会错过位于莱佛士楼草坪的艾莎·辛格那件相当优美的作品《持续共存(新加坡)》。这件作品将城市天际线呈现为一座连续的线条雕塑,这条线将新加坡从古代神殿到现代主义地标的建筑身份串联起来。

双年展扩张到如此多的地点,可能会让观众在不同情境间感到迷失。这种“无处不在”的策展挑战反映了其雄心,但这种扩张也不可避免地稀释了展览的整体冲击力。

即使在新加坡美术馆(SAM)位于丹戎巴葛分销园的大本营,双年展也显得有些零散。前一刻你还在研究林木化(Lim Mu Hue)上世纪60年代精准的现代主义木刻版画;下一刻,你又在观看皮埃尔·于格(Pierre Huyghe)由人工智能驱动、由光影和烟雾构成的漩涡作品《后代》(Offspring)。两者本身都非常出色,但放在一起,感觉不像是一场对话,更像是两个强有力的声音在各说各话。

“纯粹意图”的重负

新加坡美术馆是本国最负盛名的艺术机构之一,在举办杰出的个展和中型展览方面有着良好记录。近年来,张奕满(Heman Chong)、余家兰(Yee I-Lann)、普拉查亚·平同(Pratchaya Phinthong)和何子彦(Ho Tzu Nyen)的个展,都以其深度、智慧、剪辑和布展给许多人留下了深刻印象。

但面对双年展庞大而笨拙的规模——超过100位艺术家、多个场地以及一个宽泛的主题——新加坡美术馆似乎在“包罗万象”的重压下显得力不从心,它既想让每个声音都有发声的时刻,又想让每个区域都被激活。

或许,双年展本就不应在三天内看完——正如本记者为赶稿而不得不为之——而是应该在其六个月的展期中慢慢体验。或许,其广阔的范围本身就是对新加坡最真实的描绘:躁动不安、战线过长,并永远在寻找下一个《纯粹意图》。

最终,《纯粹意图》既是一个恰当的标题,也是一次安静的自我诊断。这是一个充满慷慨、真诚和雄心的展览——但它也同样分散而悬而未决。

欲了解更多信息,请访问 singaporebiennale.org

Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

Copyright SPH Media. All rights reserved.